KAGAYAのセレスティアル・エクスプローリングシリーズの原点は

「故郷の惑星地球を旅すること」

旅を通して作品世界を広げ続けるKAGAYAがついに南極を目指します。

1. ノーザン・ライツ

11月17日。

ふと目が覚めた。目の前の液晶パネルには、飛行高度11,582メートル、目的地ロンドンまであと6時間とある。画面が地図に切り替わり、シベリア上空を飛行していることがわかる。地球的には昼の側にいるはずだが、窓の外はいつの間にか暗い。このあたりは北極圏で、今の時期は1日中太陽が昇らない。わたしは北極光(ノーザン・ライツ)が気になって外を見た。北の空が明るい。この条件で北の地平線が明るいのはオーロラに違いない。わたしは窓に反射する機内の明かりをさえぎるためガラスに顔を押しつけた。薄暗い眼下にはツンドラ地帯が広がっているらしい。

やがて期待していた変化があった。薄ぼんやり見えていた北の薄明にムラができうねりだしたのだ。わたしはブラインドを半分閉め、いっそう強く顔を窓に押しつけた。そもそもこの席はわたしの席ではない。ほぼ満席にもかかわらずたまたま空いていた窓側の席に

「そこ、空いていますか?」

と、子供のように替わったのだった。北側を向いたオーロラ見物の特等席である。わたしはいよいよ窓にへばりつき、おでこが痛かった。オーロラは見るまに形を変え、カーテン状にゆらめいた。

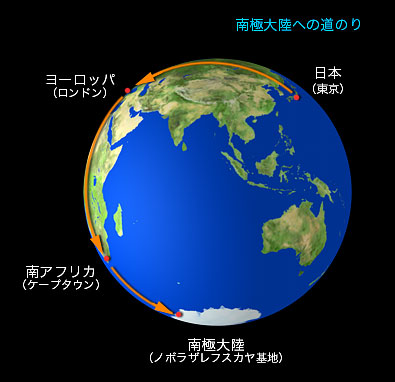

わたしは今、南極に向かっているはずだ。日本から南極へ行くのに、なぜ北極圏を通るのか。地球儀で見ても実に遠回りである。南極へ飛ぶ飛行機は南アフリカから飛ぶ――南アフリカへはロンドン経由で行く――ロンドンへは北極圏を通るのが近い――という航路上の都合でこうなったが、往復すると地球をゆうゆう1周以上する距離になる。

飛行機はさらに北西へ飛び、オーロラの舞は続いた。もしかすると南極圏では南極光(サザン・ライツ)を見ることができるかもしれない。そうするとわたしは1つの旅の中で両極のオーロラを見ることができるのか。長い南極への飛行はこうして始まり、まったく退屈しなかった。

2. バッド・ニュース

11月21日。

アフリカ最南端のケープタウンで準備をすませたわたしたちは、今夜いよいよ南極へ渡る。わたしはおそらく眠れないであろうフライトと、明日の南極での活動のために、部屋を暗くしてむりやり1時間の仮眠をとった。日本へ電話を入れ、今夜予定通り南極へ飛び立つと告げた後、夕刻の最終ブリーフィングに出席した。

会場には日米の参加者全員が期待に満ちた表情でそろっていた。コンダクターがこう切り出した。

「良いニュースと悪いニュースがある。」

なんだかイヤな予感がした。

良いニュースとは、南極へ飛ぶ飛行機にわたしたちの荷物が全て積み込まれ、燃料も入れられ、パイロットは待機しているということ。悪いニュースは、今夜は出発できないということ。

皆の表情が暗転した。

現状、南極のベースキャンプは猛烈な低気圧の中にあり、ブリザードが恐ろしく吹き荒れている。この24時間で2つのテントとトイレが吹き飛ばされた。これでは飛行機はもちろん着陸できない。南極のインド基地からの気象予報によると、この低気圧は今後24時間居座るという。このため、出発をまる1日遅らせる決定がすでになされていた。

わたしたちは出発日の悪天候を想定して、3日前からケープタウンに滞在していた。いざ悪天候の予報が出れば、予定を繰り上げていつでも飛べるようにしていたのである。それなのになぜ早く出発しなかったのか。わたしのこの疑問は後に聞いた話で解消されることになるが、このときは南極に渡りたい一心で悔しかった。

ブリーフィングが終わると、皆ガヤガヤと話し始めた。発表された気象データや衛星写真を見つめる者もいた。

わたしたちは不安な気持ちをごまかすように冗談を言い合った。

「到着したらまず吹き飛ばされたトイレを捜さなきゃ。」

「いや、きっと逆向きの風が吹いてトイレとテントは戻ってくるよ。」

「でもトイレの中身はめちゃめちゃだろうなぁ……。」

実はこんなことを言っている間にも、先にベースキャンプに入っていたNHKの取材班はまさに荒れ狂うブリザードに耐えていたのである。

3. ラストチャンス

11月22日。

昨日と同時刻に参加者が集まった。皆緊張している。それはそうだ。この発表で南極へ渡れるかどうかが決まるのだ。

南極へ行くのはわたしの子供の頃からの夢だった。

地球上で最も行くのが困難で、行った者も少ない場所だ。南極へさえ行くことができれば他の場所はいつでも行けると思っていた。

南極旅行は南米から船で渡るツアーがポピュラーだ。これに参加すると南極大陸から細く延びた南極半島への上陸ができる。しかし上陸はゴムボートによる2時間ほどの滞在となる。

今回の観測旅行はずばぬけている。航空機で大陸の南極圏に着陸し、宿泊するというのは前代未聞である。それだけに、もう2度とチャンスはないかもしれない。しかも今回は皆既日食という重大なイベント付きである。成功すれば、わたしの知る限り究極の旅行だ。

ここまでやってきた者は皆、南極へ行きたいか、日食が見たいか、その両方の思いが半端でなく強いに違いない。一両日中に出発できなければ今回の旅は中途で断念ということになり、まさに一大事なのである。

発表が始まった。

「悪いニュースと良いニュースがある。」

まただ。

しかし昨日と順番が逆だ。

「悪いニュースは……」

皆が息を飲んだ。

「低気圧が依然居座っている。」

落胆といらだちの声が漏れた。それを打ち消すようにこう続けられた。

「良いニュースは、インド基地からもたらされた気象予報による。まもなく天候が回復し、日食が起こる日曜日には最高のコンディションになるだろう。」

そしてなされた決定は、あと半日出発を遅らせることだった。

南極へ着いたとして、日食までギリギリの時間である。もう次のチャンスはない。わたしたちにできることは、いつでも出発できるように準備を整え、ぐっすり眠ることくらいだった。ここまで来たらどうしても飛びたい。南極、日食、良い天気、すべてが明日揃うことを夢見ながら休んだ。

11月23日。日食当日。

早めの朝食をとっていたわたしたちにニュースが走った。

“南極への午前中のフライトが決定。40分後に集合。”

皆、朝食を放り出した。わたしはワッフルのすべての穴にメープルシロップを入れたばかりだったので急いでそれをほおばり、あわただしく準備にかかった。

4. フライト

わたしたちはケープタウン国際空港で南アフリカの出国手続きをした。これから2日間、どこの国にも属さない南極大陸へ行くため、南アフリカへ再入国するまでパスポート上は行方不明となる。

南極へ飛ぶのはロシアのジェット機イリューシン76である。最大積載重量20トン。ケープタウンから南極ノボラザレフスカヤ滑走路まで4,200キロメートルを約6時間で飛行する。機体の先端が多数の窓で覆われた独特のデザインだ。ガラス張りの先端は上下2部屋に分かれていて、上段は操縦室、下段の部屋からは地上がよく見える構造になっている。ノボラザレフスカヤの滑走路は氷でできており、滑走路に異常がないか観測してからの着陸になるという。輸送機仕様のイリューシン機内はきわめて無骨である。がらんどうでケーブル類がむきだし。座席もあるが、今回わたしたちのためにとりあえず取り付けたという感じだ。防音もされていないので、4機のジェットエンジンの音が直接耳をつんざく。

「これでずっと耳をふさいでいなさい。」

と耳栓を渡された。窓は乗降用ハッチと非常口に4つあるだけだったが、機内前方にスクリーンが設置され、コクピット下段からのビデオ映像が映し出された。乗り心地は良く、ほとんど揺れることもなかった。

|

||||||

|

||||||

|

先端下部の観測室

|

||||||

|

ケープタウン国際空港で出発を待つイリューシン76

|

||||||

南極には空港設備や燃料がない。イリューシンは片道の燃料しか積めないので、あらかじめ帰りの燃料を基地に送っておく必要がある。今回の11月のフライトのために2月に船を使って帰りの燃料が送ってある。行くのはともかく、帰ることを考えるとたいへんコストがかかるのだ。これは宇宙旅行にも似ている。

5. ランディング

南極大陸に近づくと、前方のスクリーンはずっと真っ白だったが、やがて氷の滑走路が見分けられた。ノボラザレフスカヤの滑走路、長さは3,000メートル。昨日までのブリザードの後、わたしたちの着陸のために5時間かけて整備されている。

着陸は、多少大きな振動はあったものの思ったよりもスムーズだ。機内は常温に保たれているが、機外は氷点下なので着陸前に防寒装備に着替えておく必要がある。防寒ブーツに防寒ジャケット、氷雪の照り返しも強いので顔には日焼け止めを塗りサングラスをかけた。

4つしかない窓から外光が漏れ入っている。ハッチが開けられた。外はもう憧れの南極だ。いったいどんな光景が広がっているのか、期待に胸が高鳴る。強烈な光が漏れるハッチに近づき外をのぞき込む。まぶしい。氷とも雪ともつかない白い世界だ。空気が冷たく透明で、はるか彼方までくっきりと見えている。岩山がいくつか見え、ここが陸地であることがわかる。タラップを降りて南極大陸に足を着く。大地は氷だ。まぶしさと南極に着いたという感動でくらくらした。

ベースキャンプには予定の半分のテントしかない。風で吹き飛ばされてしまったのだ。代わりに新しく持ってきたテントをスタッフが組み立てはじめた。雪上車やスノーモービルが資材や荷物を飛行機からせわしく運んでいる。大丈夫、トイレもちゃんと新しいのを持ってきた。

太陽がまぶしい。あの太陽は24時間沈まない。昼間の太陽は見上げるほどの高さの北の空にあって、東から西、つまり右から左へと動く。そしてこの太陽は、真夜中には南の空低く西から東へ横に漂う。日本の太陽の動きを常識にしているわたしは、この太陽の動きに驚き、混乱した。そして滞在中、最後まで慣れることはなく、いつも太陽を見ては首をかしげていた。

|

|

|

6. 白夜の遊覧飛行

日食観測をする我が日本隊は2通りに分けられる。カメラに望遠レンズ、ビデオなど何台もの装置を三脚に据えて撮影する重機材派。もう一方は、双眼鏡や手軽なカメラは持っていても主に肉眼で楽しもうという観望派だ。

ちなみにアメリカ隊はほぼ全員が観望派だが、日食の図柄がプリントされたTシャツやペンギンの帽子などのグッズを身につけているのが特徴だ。

わたしは、遊び半分で写真を撮る観望派だ。

午後8時。日食まであと3時間という緊急時に、遊覧飛行参加者が募集された。2時間の大陸遊覧飛行のあと、日食観測地点に直接送り届けられるという。重機材派は重い機材を観測地点まで運び、周到な準備を要するので参加できない。

わたしは考えるまでもなく名乗りをあげた。旅行前から、もし日食は見られなくとも遊覧飛行は必ずしたいと思っていた。明日飛べるという保証はどこにもない。それに、こんな晴れわたった白夜の南極大陸を飛べるなんて!

大陸内移動用のアントノフは12人乗りの小型複葉プロペラ機だ。脚に取り付けられたスキーで氷の上を滑走し、ベースキャンプを飛び立った。

南極大陸は氷床で覆われている。氷床は、何万年もかけて降り積もった雪が圧縮されてできた氷だ。大陸の中央で2000メートル以上の厚みがあり、沿岸に向けてゆっくり動いている。ここノボラザレフスカヤ基地周辺は海に近く、長い時を経て運ばれてきた氷床は数百メートルの厚みがあろう。

澄んだ空気でどこまでも遠く見渡せる。その見渡す限りが氷床で埋め尽くされている。ところどころに岩でできた山が顔をのぞかせているが、これは氷床に埋もれた大きな山の頂が突きでているのだ。山は氷床に削られ、するどくえぐられている。氷は大海原か河の流れの一瞬のように見える。大きくうねり、巨大な岩をまるで砂をさらうように削っている。

時刻は夜の10時を過ぎた。低く黄色い白夜の太陽が氷の大地を照らしている。とがった山の影が平らな氷原に長く長く伸びている。大きなエネルギーが一瞬で凍ったような地形をいつまでも眺めていた。

7. 観測地点

どこまでも生き物のいない岩と氷の巨大な世界に、数台の雪上車と人影が見えてきた。日食の観測地点だ。

皆、観測態勢に入っているようだ。それぞれが邪魔にならないように太陽の方角と直角に一列に並んでいるのが見える。

アントノフはその上空を大きく旋回して氷の上に着陸した。

(皆既の30分前になって飛行機で観測地点に現れるなんて、なんてかっこいいんだろう……。)

そうわたしは思いながら重い荷物を引きずって皆のところへ走った。

「もうだいぶ欠けていますよ。」

そう言われて望遠レンズ付きのカメラを覗かせてもらった。

太陽は、まるでかじりつかれたリンゴのように左から欠けている。しかしどういうわけか太陽の下の部分も小高い山の端に隠れて欠けている。これでは下半分のコロナが見えない。この観測地点は問題があるのではないか?

わたしは皆から離れ、その山から遠ざかるように少しだけ走った。時間がない。

(このあたりにするか……。)

だだっ広い、一面真っ白な氷原の一点で独り立ち止まり、三脚にカメラ2台とビデオカメラをセットする。気温はマイナス18度。指先がこごえてくるが準備の手を休めている余裕はない。カメラを保温するための桐灰式カイロに火が着かなかったが、そもそもあと5分で皆既が始まるのにカイロも必要なかろう。双眼鏡のピントを合わせておこうと思ったが、グリスが凍ってピントリングがピクリとも動かない。寒さで手が痛かったが双眼鏡は譲れないと、なんとか無限遠にピントを合わせきった。

太陽はもはや肉眼で見ても爪の先のように細くなっているのがわかる。

すると突然、南東から風が吹いてきた。氷の大地を覆っているまるで水晶を砕いて作った粉末のような雪が、綿毛のように軽く舞い、オレンジ色の太陽の光を受けてキラキラ、サラサラと足下を流れていった。

そして感覚が無くなった手が動かなくなるよりも先に皆既日食の瞬間がやってきた。

8. ミッドナイト・エクリプス

東の空を見てドキッとした。巨大な闇が猛スピードでこちらに向かって走ってくる。月の影だ。その影は瞬くまに空の半分を覆い、太陽光はみるみる弱々しくなる。

氷面を照らしているオレンジ色の光がにわかにさざ波立つ。シャドウバンドだ。もはや点のようになった太陽光が、大気のかげろうのような影を氷のスクリーンに映しているのである。

次の瞬間、太陽光はわずかの月の谷間から漏れるダイヤモンドの輝きとなり消えていった。それと交代するタイミングで月縁から、なんとオレンジの色つきのコロナが放射状に吹き出した。まるで黄金色のダリアの花が咲いたようだ。それをしっかり目で見ながらカメラのシャッターを3回押した。

先ほど苦労してピントを合わせておいた双眼鏡を手に取り、ダリアの花に向ける。

その視野内の光景に愕然とした。

ひときわ明るく金色に輝く内部コロナのリングが大気差で横につぶれてゆがんでいる。月縁はめらめらと燃えるようにゆらめき立っている。右上に複雑かつ繊細なコロナの流線が伸びている。下方のオレンジ色のコロナは地面に達して隠れている。

まるで絵のようだ。

地平すれすれのコロナのなんと大きく見えることか!

わたしは何を見ているのか?

これが地球の景色だろうか?

なにかとんでもないものを見つけてしまった。そんな気持ちが体中を大きく撃った。

地面に隠れるコロナの衝撃といったらない。ここは通常の観測地点としてはかなり失格だ。しかし、こんなものをいったい誰がわざと見られるだろう。コロナが山に隠れる地点をわざわざ選ぶ人間はきっといないから、ものすごく珍しいに違いない。しかもここは南極だ。

一秒でも長く見ていたかったが、双眼鏡を置き上空を見上げた。星がいくつも見える。目をこらして見回したが、オーロラは見えない。月の影はわたしの真上を通過中で地平はどの方向も夕映えのように黄色やオレンジ色に染まっている。真夜中なのに太陽があって、それが月に隠されて夜のようになっている。つかの間の暗夜をつくっていた影は西の空に移っていった。

東の空が明るくなり、2回目のダイヤモンドリングで、わずか80秒の皆既日食は行ってしまった。暗い空は西にどんどん遠ざかり、太陽の光が再び氷原を明るく照らし始めるころには、気が付くと足は冷え切っていて、寒さに耐えられなくなっていた。

|

幸運なことに、このときのわたしのようすをとらえていた衝撃的な画像があった。

|

|||||||||||

|

|||||||||||

|

KAGAYAと皆既日食のコロナ

|

|||||||||||

|

|||||||||||

|

ダイヤモンドリング

皆既日食になる瞬間の輝き。月の陰の縁でルビーのように赤くみえるのは太陽のプロミネンス。 |

|||||||||||

|

―― 太陽と月が一直線に並んで皆既日食を起こしているように、

その千載一遇のチャンスに、わたしとKAGAYAはまさに一直線に並んでいた。―― Fred Bruenjes |

|||||||||||

|

この奇跡的な画像は、アメリカの観測隊員Fred Bruenjesさんによって撮影された。フレッドさんは、わたしの後方約300メートルの距離にいたが、皆既食になるまで太陽のまぶしさでわたしがいることに気が付かなかったという。人から離れて観測していたわたしは、南極を去るまでこのことに全く気が付いていなかった。

コロナと人物が写ったこの驚異的な画像はNASAの「Astronomy Picture of the Day」で紹介された。わたしも、見たこともない構図に見とれたが、次の瞬間、ここに写っている姿はわたし自身ではないか! と目を疑うこととなった。わたしが撮影したビデオ映像(自身と日食を撮影していた)と彼が撮影しビデオ映像を照合し、ここでコロナの前に立ちふさがっている人物は、間違いなくわたしであることが確認された。 わたしにとって貴重な人生の記念写真だ。 右の写真の瞬間、わたしは急いでカメラに走り寄り、体を少し傾けて操作しています。わたしの左にある黒い影は機材などを入れてきたバッグと折りたたみ椅子(上に寝袋が載せてある)です。 Fred Bruenjesさんの許可で掲載しています(転載禁止) |

|||||||||||

9. 再びノーザン・ライツ

南極の自然は厳しい。もし、わたしたちがブリザードの前に大陸に渡っていたら悲惨だったろう。テントの中に何日も閉じこめられ、ただテントが飛ばないように押さえ続けることになっていた。気温は下がり、眠れず、もちろんシャワーもない。テントの窓は破れ、入り込んだ雪をかき出す。きっとこれに耐えられる人間は限られているだろう。

わたしたちは幸運だった。南極で皆既日食を見ることは今回の旅の1つの目的ではあったが、正直あまり見られるとは思っていなかった。現に、前日まではそんなブリザードが吹き荒れ、翌日は晴れたものの低空に雲があった。あの日しか快晴のチャンスは無かったのだ。地平線までクッキリ晴れわたった南極で真夜中の皆既日食を見るなどということは、人生が何度あったとしてもきわめて難しいことだ。

わたしは今、旅の終わりに再び北極圏上空でオーロラを見ている。行きに考えていた南極光(サザン・ライツ)は結局見えなかったが、地球を縦断して行き着いた果ての南極大陸で世にも珍しい風景に出会い、それを心にとめることができた。南極に憧れていた子供の頃の自分も飛び上がって喜んでいるような気がした。

ふと窓の外に見えているオーロラの光のもとをたどって考えてみた。

太陽から吹き出した粒子は約2日かかって地球に届くという。そして地球磁場にとらえられてオーロラとなる。

(ああ、今降っているオーロラ粒子は2日前、ちょうどあの皆既日食の時に見えていたコロナから飛び出してきたものじゃないかな!)

あのダリアの花びらが太陽の風になり、1億5千万キロを旅して、今度は緑色のカーテンとなって再びわたしの前で光っている。

(終)